参考观研天下发布《2019年中国煤炭工业市场分析报告-行业调查与未来商机预测》

(一)煤炭高质量供给能力显著增强

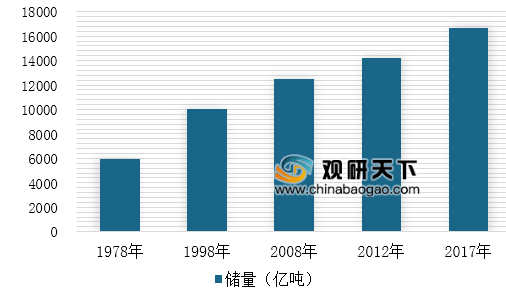

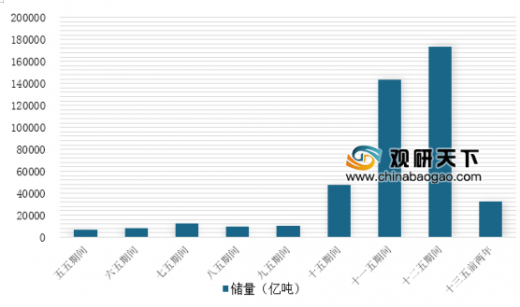

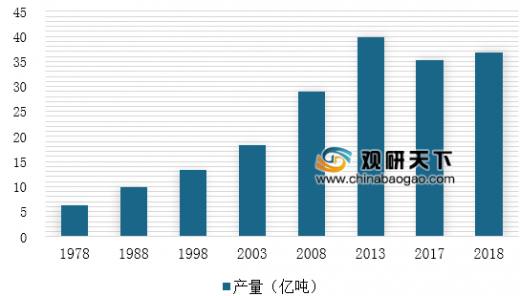

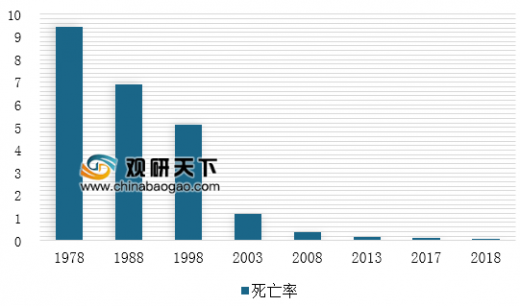

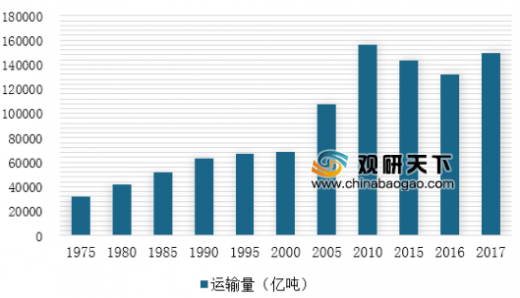

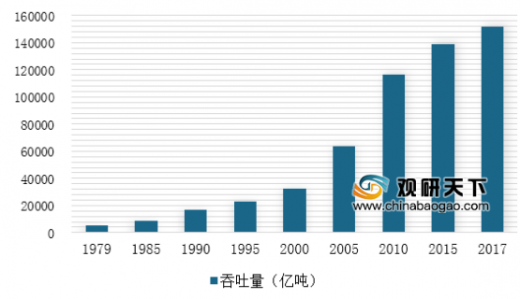

全国煤炭查明资源储量从1978年的5960亿吨增加到2017年的1.67万亿吨。累计新增煤炭生产能力44.4亿吨/年,建成了年产120万吨及以上的大型煤矿1200余处,产量比重提高到80%以上(其中,千万吨级煤矿42处,产能6.73亿吨/年;在建和改扩建千万吨级煤矿37处,产能4.71亿吨/年);全国煤炭产量由1978年的6.2亿吨增加到2000年的13.84亿吨、2018年的36.8亿吨,累计生产煤炭773亿吨。全国煤矿百万吨死亡率由1978年的9.713下降到2018年的0.093,实现了煤矿安全形势明显好转。建成了大秦、朔黄、蒙冀、瓦日、集通等主要煤炭铁路运输通道,全国铁路煤炭运量达到23.8亿吨;建成了秦皇岛、京唐港、曹妃甸、黄骅和南京、武汉等一批沿海、沿江煤炭中转港口,煤炭转运能力大幅提升。全国煤炭生产供应保障能力显著增强。

(二)科技创新驱动力大幅提升

改革开放40年来,全行业荣获国家科技进步一等奖12项、中国专利金奖5项。“煤炭清洁高效利用核心技术和工业示范”入选改革开放40年40项标志性重大科技成果。2002-2017年,共评出煤炭工业协会科技进步奖3442项(其中,特等奖23项,一等奖352项)。

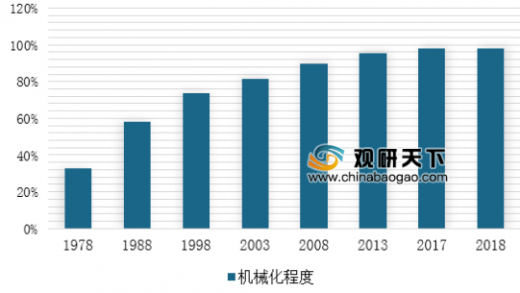

大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.34%提高到2018年的96.1%,掘进机械化程度由14.5%提高到54.1%;全国煤矿人均生产效率由137吨/年提高到1000吨/年,增长了6.3倍。国家能源集团神东矿区补连塔煤矿,年人均效率超过5万吨(原煤工效达到167.76吨/工);中煤平朔集团东露天矿,年人均效率6.8万吨(原煤工效达到222.94吨/工),处于国际先进水平。

(三)体制机制的保障作用显著增强

从1992年煤炭价格改革试点到取消由政府部门主导的年度煤炭订货,从煤炭价格双轨制到2013年取消重点电煤合同价格并轨、炼焦煤与动力煤期货上市,煤炭市场化改革取得实质性进展。

2017年以来建立的“中长期合同”制度和“基础价+浮动价”的定价机制,为煤炭市场平稳运行提供了制度保障。全国煤炭交易体系、价格指数体系逐步健全完善,市场在配置资源中的决定性作用显著增强,统一开放、竞争有序的煤炭市场体系逐步形成,行业经济运行质量不断提升。

(四)产业结构优化升级迈出了新步伐

全国煤矿数量由上世纪80年代的8万多处减少到目前的5800多处,全国平均单井规模由不足5万吨/年提高到90万吨/年以上。年产量超过2000万吨的企业由2家发展到28家(其中,亿吨级企业7家),产业集中度显著提升。煤炭上下游产业融合发展,煤电、煤焦、煤化、煤钢一体化发展趋势明显;新技术、新模式推动了新能源、现代物流、电子商务、金融服务、矿区休闲旅游、健康养老等多元产业的协调发展;煤炭由单一的燃料向燃料与原料并重转变取得新进展。2018年,煤制油、煤制烯烃、煤制气、煤制乙二醇产能分别达到1138万吨/年、1112万吨/年、51亿立方米/年、363万吨/年。部分大型煤炭企业非煤产业比重超过60%。煤炭行业转型升级不断取得新的进展。

(五)生态文明建设取得新进展

40年来全国原煤入选率由16.7%提高到71.8%,提高了55.1个百分点;煤矸石综合利用率由27%提高到70%,提高了43个百分点;矿井水利用率、土地复垦率达到72.8%、49.5%。

保水开采、充填开采、煤与瓦斯共采、无煤柱开采等成为绿色矿山建设的重要支撑;燃煤发电基本实现了超低排放;煤炭深加工得到普遍推广,商品煤质量不断提高;高效煤粉型工业锅炉、低阶煤分级分质利用等示范成功,煤炭清洁高效集约化利用水平大幅提升。土地复垦、采煤沉陷区治理、棚户区改造稳步推进,矿区生态环境发生较大变化。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。