优势之一:更快速

由于采用真空磁悬浮技术,运行过程中无机械摩擦阻力,速度可超过 1000 km/h,理想时速能达到 1200 km/h。该技术如果取得突破进展,有望改变人类出行方式及交通理念,或成为人类交通史上的重要变革。

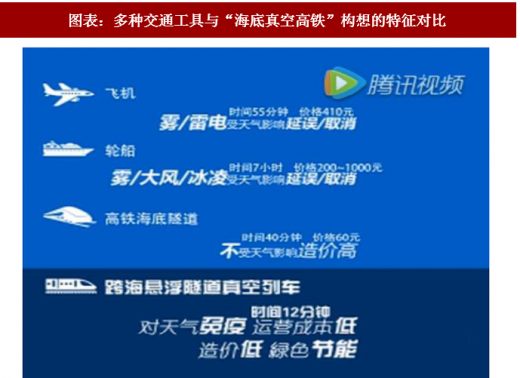

例如我国环渤海地区大连到烟台直线距离仅有 100 多公里,但受海域阻隔船运需要 6 个小时左右才能抵达,如果绕行渤海湾长达 1000 多公里,耗费 10 个小时以上,空运受天气和运输量限制较多。如果未来“海底真空高铁”构想未来能够走向应用,贯通辽东半岛和山东半岛后以理论时速类推从大连到烟台仅需 12 分钟,环渤海高铁将真正实现闭环,与京津冀一体化融为一体,对中国北部、东北亚经济会有显著促进和提高的作用。与之类似的沿海地区,大连到天津仅需 27 分钟,福州到台北仅需 13 分钟,厦门到高雄仅需 20 分钟,上海至北京仅需 30 分钟,而上海到日本东京全程 1850 公里,也只需 2 小时。

参考观研天下发布《2018年中国真空干燥设备行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测》

优势之二:更安全

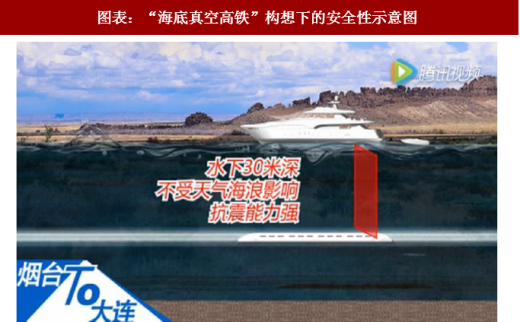

相对于轮船、水面桥梁或者是地下盾构隧道,采用悬浮隧道技术能够最好地实现对天气免疫,由于乘客和货物是在密闭常压的胶囊状车厢中,而胶囊又是在 30 米以上深度的海底管道中运行,因此可以抵御各类海况及天气影响,受台风及地震影响更为间接,实现全天候的安全行驶。

优势之三:更环保

由于所有管道均在地面预制完成,无需大规模海底施工作业,不会对海底及周围环境产生破坏,也降低了施工和运行产生的噪音影响,在减少能耗、降低噪音的前提下更加符合绿色出行的概念。

优势之四:低能耗

在真空环境下运行,空气阻力较小,与高铁同等速度下可节省 70%的能源消耗。研究表明,在 1%大气压下,维持真空一年所需成本消耗相当于常压下 4 天的能耗,总运行成本有望为高铁的十分之一。

前路漫漫尚待求索,“海底真空高铁”仍面临诸多挑战

现有技术尚不成熟和建设成本过高是“海底真空高铁”构想无法实现的最大障碍。1922 年德国工程师赫尔曼·肯培尔在提出磁浮列车概念时,同时也提出了真空管道的设想,至今磁浮列车虽做了大量研究,却一直未能真正进入运输市场。“海底真空高铁”构想同磁浮列车一样,技术不成熟、成本过高,与其他运输方式不兼容等问题仍然突出,其高成本还远远不止于造价,虽然在未来远景构想中“海底真空高铁”具有低能耗优势,但在目前技术水平下,要维持管道低压状态反而需要持续的高能耗投入,再加上真空管道和特殊的上下客站台,其高昂的造价和维护成本,将使任何商业投资望而却步。

虽然目前不具备商业价值,但真空管道技术仍然具有科研价值。轨道交通专家、西南交大教授沈志云院士认为真空管道技术的实现并不容易,但该技术有一定科研价值和发展前景。

真空管道列车只是“现阶段”没有商业价值而已,其根本问题在于建设和维持系统处于工作状态的能耗惊人,随着能源的不断发展,该技术或将具备商业化的可能。考虑到几十年后的近未来,人类将可能在月面甚至火星上建设前哨站乃至于大型基地,无论是月面还是火星表面,气压相比地球上都几乎可以忽略,开发一种高效率高运力的磁悬浮交通系统显然也是相当必要的。

作为一种大胆的技术构想,“海底真空高铁”对于人类探索下一代交通运输技术有着积极的作用,为轨交技术的远景发展提供了一种思路,但对于当今以高铁为代表的轨道交通成熟技术体系来说,“海底真空高铁”这一概念并不会构成实际的影响。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。