轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络,不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输,还承担着客运运输职能,在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。根据国家铁路局发布的《2016 年铁道统计公报》,截至2016 年底,全国铁路营业里程达到12.4万公里。其中复线里程6.8 万公里,电气化里程8.0 万公里。在城市轨道交通方面,根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2016 年度统计和分析报告》,截至2016 年底,我国共30 个城市开通城轨交通运营,运营线路133 条,总长度达4,152.8 公里。

参考观研天下发布《2018-2023年中国轨道交通行业市场竞争现状分析与未来发展趋势预测报告》

随着我国轨道交通网络的形成和发展,目前轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段,如何科学地维护规模如此庞大的运营线路,保障基础设施稳定可靠,从而使轨道交通能够长期安全运营是现阶段轨道交通发展所必须面临和解决的问题。

2、牵引供电与工务工程的检测监测

(1)牵引供电的检测监测

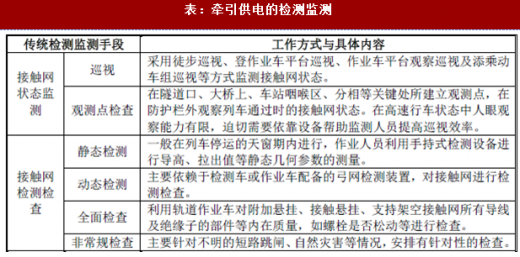

在我国铁路投运初期,牵引供电系统的检测监测主要采用人工巡视、非信息化检测检查等传统手段,具体情况如下:

总体而言,上述传统检测监测手段严重依赖人工干预,自动化程度低、耗时长、效率低,极易漏检而留下安全隐患。

随着高速铁路的快速发展和运营要求的提高,为了全面提升接触网和受电弓的检测监测手段,实现对接触网和受电弓的全覆盖检查,提升检测效率并保证安全性,铁道部于2012 年印发《高速铁路供电安全检测监测系统(6C 系统)总体技术规范》,要求构建高速铁路供电安全检测监测系统(6C 系统),进行接触网及变电设备的巡视、检测、监测和检查,进而指导供电维修。6C 系统分为上下两层,底层由高速弓网综合检测装置(1C 装置)、接触网安全巡检装置(2C装置)、车载接触网运行状态检测装置(3C 装置)、接触网悬挂状态检测监测装置(4C 装置)、受电弓滑板监测装置(5C 装置)、接触网及供电设备地面监测装置(6C 装置)六个独立装置构成,顶层为数据中心,各装置与数据处理中心之间采用专用数据网络进行信息交换。高速铁路供电安全检测监测系统(6C系统)简介如下:

1C 装置是在检测车、作业车上安装的车载式接触网检测设备,随着检测车、作业车在铁路上巡回检测运行,对接触网的参数和状态、高速弓网关系进行综合性检测,其检测结果是我国高铁、客运专线及普速线路验收和运营检修的主要依据。

2C 装置是人工添乘安装在运营车辆司机室内,对接触网设备运行状态及周边环境进行视频记录,统计分析接触悬挂部件技术状态及周边环境,主要是针对明显变化情况的巡检,例如接触悬挂显著异常、树害、鸟害等,是对目前添乘和步巡检查的有力补充。

3C 装置是在运营车辆上加装车载接触网运行状态检测装置,随着车辆的运行对接触网几何参数及弓网相互作用动态参数进行检测,主要强调全覆盖、全天候的动态检测理念,提高弓网运行状态检测频率,为状态修提供依据。

4C 装置安装在作业车和检测车上,在一定运行速度下对接触网悬挂装置的零部件实施成像,并对接触线的静态几何参数进行测量,主要侧重于零部件松、脱、断、裂等机械故障的检测以及几何参数的高精度静态检测,为接触网悬挂维修维护提供重要依据。

5C 装置是在车站咽喉区、动车段出入库处等监测运营列车受电弓滑板的状态,监测内容包括滑板残缺、裂纹、有异物等,主要目的是定位弓网事故发生区段,以实现弓网故障发生地点的快速排查,及时维修。

6C 装置是在特殊断面(如定位点、隧道出入口)及变电所设置的监测设备,监测接触网张力、振动、抬升量、线索温度、补偿位移以及供电设备的绝缘状态、电缆头温度等参数,通过对所关注对象进行全天候监测实现故障的实时预警,对几乎所有可能危及供电安全的事故隐患做到预先处理,以防患于未然。

6C 数据中心是将各个装置采集的数据进行汇总,集中分析、集中监控、集中管理,实现“中国铁路总公司-铁路局-供电段”三级数据处理中心的职能划分,其中中国铁路总公司负责全路范围内的业务指导,铁路局负责全局范围内的业务监管,供电段负责段级范围内的业务执行。

近年来,地铁公司也纷纷借鉴中国铁路总公司对铁路牵引供电系统的检修方法,采用接触网检测装置、接触悬挂巡视装置、弓网燃弧检测装置等装备进行接触网或接触轨的检测和维修指导。

(2)工务工程的检测监测

我国轨道交通工务工程(线路、隧道、桥梁)的传统检查方法主要包括添乘列车巡视和静态检查两种。添乘列车巡视是主要运用轨距尺、弦线、磨耗尺等量具对轨距、高低、轨向等进行全面检查和记录,同时对钢轨、扣件、夹板等关键部件进行查看。桥梁墩台裂纹、隧道的水害、裂纹、掉块等主要依赖人员的徒步巡视。静态检查是针对线路、隧道、桥梁薄弱处所、关键部位、病害地段等进行检查,采用手段主要为人工巡查。与发达国家相比,我国轨道交通工务工程养护团队技术能力普遍偏低。

近年来,中国铁路总公司提出“检、养、运”组织管理模式,加强工务工程的线路检测管理,提高设备检查质量,推广使用先进的电子检测设备,利用科学的检测手段和合理的检测周期指导工务维修。目前我国工务工程领域较为先进的检测方法简介如下:

①轨道检测

采用综合轨检车对轨距、轨向、高低、水平、三角坑等轨道几何参数进行周期性的动态检测,通过几何参数的峰值管理,查找危及行车安全的轨道病害,通过TQI 值(一套评价轨道质量状态的先进技术标准)实现对轨道的评价并促进大型养路机械设备应用水平的提升。针对轨头磨耗、波浪磨耗、擦伤、肥边、剥离掉块、鱼鳞状裂纹、扣件异常等典型轨道病害,采用相机对轨道进行成像,然后利用图像处理与模式识别技术对典型缺陷进行自动检测。针对道床路基检测,采用探地雷达探测道床路基的内部结构和质量,评定道床脏污、道床厚度、道床底面平整度和道床底面含水四项指标,从而指导线路养护和中、大修,并根据对比清筛前后道床脏污和结构分层结果,评价清筛施工的质量。

②隧道检测

目前主要采用探地雷达或红外热成像法。其中探地雷达通过获得的图谱判断隧道内部结构情况,通过相机和图像处理技术获取隧道表面的裂缝情况。此外,隧道的设备限界也是影响行车安全的重要因素,激光雷达和机器视觉技术被应用在解决设备限界的测量上。

③桥梁检测

目前主要采用图像检测技术,通过特定的机器人手臂可将相机送至桥梁底部,实现桥梁底板裂缝的识别。

总体而言,我国轨道交通检测监测技术还处于起步阶段,大力发展相关检测监测技术对保障轨道交通基础设施的良好服役及运营维护具有重要意义。

3、牵引供电管理信息系统

在铁路领域,过去我国铁路供电信息系统由于没有统一的信息化平台、信息化实现技术手段落后等原因,已无法满足铁路快速发展的需要。铁路牵引供电领域如设备履历、作业管理、应急指挥等诸多与供电生产管理相关的信息系统均存在诸多公用数据。由于各系统的建设缺乏统筹规划,系统间公用的基础数据重复配置、数据描述不一致且不能共享,在使用过程中需要投入大量的人力资源对各系统的基础数据进行手工整理、对比与修正。此外,由于基础数据的标准不统一,导致各系统难以实现动态过程数据在不同系统间的流转、共享与复用,难以实现业务的互联互通和综合应用,系统的整体效益和运营维护的工作效率都较低。随着虚拟化、云计算和大数据分析等技术的不断发展,建立铁路供电运行及检修管理平台,实现铁路供电系统各种动静态数据的高效整合和流转共享,为设备检修、故障诊断和决策指挥等业务提供服务,从而提升铁路供电系统的运营管理水平具有十分重要的意义。

在城市轨道交通领域,近年来虽然多种调度指挥和安全监控系统广泛应用于各条交通线路,为线路的运营提供了保障,但是这类系统主要偏重于综合监控和自动控制,对于运营过程中的维护管理缺少统一规划和系统设计。城市轨道交通运营维护管理过程中会产生大量的检测监测数据、设备维修信息、人工作业信息和日常运营数据,如能对这些运营维护数据进行统一的管理并综合分析,寻找其内在的关联关系并对牵引供电系统的运行质量进行评估、预测、预警,将对指导运营维护起到非常重要的作用。因此,运用云计算、大数据分析及其他信息化技术打造城市轨道交通供电系统管理信息平台,采用信息化手段对城市轨道交通的运营维护进行有效的管理和分析已经成为行业的发展趋势。

4、行业市场前景分析

行业市场需求来自两方面,一是增量市场需求,即因轨道交通行业每年新增运营里程而带来的市场需求;二是存量市场需求,即前期投入的设备为满足日益提高的安全运营标准产生的产品更新和升级换代而带来的市场需求。

(1)铁路领域

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程,是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一,在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。

随着我国国民经济及铁路事业的不断发展,我国铁路运营里程不断增长。2010-2016 年全国铁路营业里程数、铁路固定投资、电气化铁路营业里程数、电气化率情况如下:

2008 年,国务院发布《中长期铁路网规划》,规划2020 年形成“四纵四横”城际客运网,到2020 年全国铁路营业里程达到12 万公里以上,建设高铁1.6 万公里以上。至2015 年底,我国铁路营业里程达到12.1 万公里,“四纵四横”客运专线网基本建成,高速铁路网营业里程达到1.9 万公里,提前5 年实现中长期铁路网2020 年目标。2015 年,国家启动了《中长期铁路网规划》修编,提出到2025年我国铁路网规模达到17.5 万公里,其中高速铁路3.8 万公里,在“四纵四横”高速铁路的基础上,形成“八纵八横”高速铁路主通道。按照《中长期铁路网规划》,到2030 年,全国铁路网运营里程将达到20 万公里左右,其中高速铁路4.5 万公里左右,全国铁路网将连接起20 万人口以上的城市,高速铁路网基本连接起省会城市和其他50 万人口以上大中城市,实现相邻大中城市之间1~4 小时交通圈。

(2)城市轨道交通领域

以地铁为代表的城市轨道交通作为满足人民群众基本出行需求的手段,受到政府的高度重视。近年来城市轨道交通建设得到长足发展,城市轨道交通呈现多种制式同步发展趋势。在“十二五”期间,我国城市轨道交通由单一的地铁发展到包括地铁、轻轨、单轨、市域快轨、磁悬浮、现代有轨电车和旅客捷运系统等7种制式。

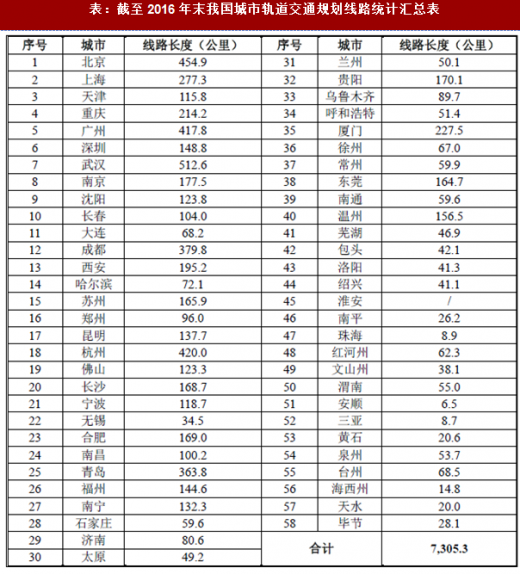

在城市轨道交通大规模建设之初的2000 年,我国仅有4 个城市共7 条地铁,总里程146 公里。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2016 年度统计和分析报告》,截至2016 年末,我国累计30 个城市建成投运城轨交通线路133 条,运营线路4,153 公里,其中地铁3,168.7 公里,占比76.3%。2016 年城市轨道交通完成投资3,847 亿元,在建线路总长5,636.5 公里,均创历史新高。据不完全统计,截至2016 年末,共有58 个城市的城轨线网规划获批,规划线路总长度达7,305.3 公里,58 个城市已批复规划线路总投资37,018.4 亿元,在建、规划线路规模进一步扩大,投资额持续增长,建设速度稳健提升。随着城镇化进程的加快以及各大中心城市交通压力的增大,预计我国城市轨道交通的发展将继续保持较高的增速。

随着我国轨道交通投资规模的持续扩大以及监管部门对安全事故零容忍的态度,轨道交通检测监测产品将迎来高速发展期。此外,随着国家“一带一路”建设与“走出去”项目的不断推进,未来轨道交通检测监测的海外市场也将有较大的发展空间。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。