导读:2015年中国可穿戴设备行业发展现状分析,“现在的市场规模增加很快,相比当时,如今的技术水平也有了很大提升。” 华米科技副总裁范斌表示。同样有这种感受的还有多个国内创业团队。

4月24日,Apple Watch开始发货,中国最早开始设计生产可穿戴手表的团队之一土曼科技CEO汪伟在朋友圈中晒出了一款t恤,t恤正面印着“老汪”,背面则赫然印有“跳票”二字。这是他一年前遭遇的缩影,他设计了一款视觉冲击力很强的手表,不到12小时就收到了18000多个订单,但是供应链跟不上,他被贴上“跳票”的标签。而如今他以自嘲面对。

不管是Apple Watch刺激,还是国内公司的坚定与转型,可看到可穿戴设备产业的变化

供应链跟不上是当时许多早年踏进可穿戴设备的创业团队面临的共同难题。可是,短短一年时间,中国本土的可穿戴设备供应链支持已经得到了很大改进,过去很少有厂家可以生产的一些配件,现在已经有上百家企业可以生产。

可穿戴设备的市场规模也在迅速扩大。4月初,华米科技公司CEO黄汪宣布,小米产品链中的第一款可穿戴设备小米手环,销量已破400万,华米已成为中国最大、全球第三的手环公司。

“现在的市场规模增加很快,相比当时,如今的技术水平也有了很大提升。” 华米科技副总裁范斌表示。同样有这种感受的还有多个国内创业团队。

一份由ZDC互联网消费调研中心发布的《2014-2015年中国智能穿戴设备市场研究报告》同样显示了这个行业扩展的趋势。以智能手表为例,2014年1月中国智能手表市场上参与竞争的品牌数量仅有 20家, 而到了6月,急剧增加至36家,8月便超过了40家。12月年底时则达到了47家。产品在1月份仅有38款,第三季度则稳定 在60款左右,第四季度,产品数量在75-78款之间浮动。

同样,中国智能手环市场在去年1月参与竞争的厂商数量不超过10家,4月份则上升到12家,6月更是达到了21家。第四季度,智能手环厂商一举突破30家。而产品在第一季度数量为10-12款之间,6 月达到25款,年底跃升至50款。

国内市场的扩大,活跃在可穿戴领域的各创业团队也分别对可穿戴设备有了更深刻的认识。

试水

智能手表作为可穿戴设备中较为成熟的产品形态,土曼科技或许是国内最早开始生产此类产品雏形的公司之一。

“手表是我们独立思考后得到的一个产品形态,我们一直在寻找一种产品形态可以很好地和手机配合起来,甚至把手机功能延伸出去。为此我们做过耳机、音响,后来做一款手表的想法产生了。”汪伟说。

然而当时国内并没有相关经验可以借鉴,汪伟了解到意大利一家叫I am watch的公司,于是对其产品进行解剖,看到其芯片方案和系统后,土曼仿照这种模式,形成了一套自己的系统,但很快他们发现工作量没有他们想的那么简单。

“除了系统能够在手表上跑起来,还要蓝牙和手机形成互动,开发手机应用。而当时我们的团队支撑不了这种工作量。”于是在做了十个月的时候,土曼停下了这个项目。这个经历给后来形成产品奠定了基础,直到现在,土曼的办公室中依然保存着2012年7月打印的板子。

这是老汪遇到的第一个困难,一年后困难接踵而至,这一次给土曼带来了记忆里最艰难的一个时期。

2013年7月,土曼拿到了第一笔天使投资,在经过一个月的讨论后,土曼决定将产品聚焦在手表上。当时,pebble(由硅谷创业公司Pebble Technology公司设计的一款智能手表)逐渐成功,国内也陆续有了inwatch、果壳等产品出现,让汪伟对自己的选择更坚定了一些。结合之前的经验,很快他们做出了视觉冲击力很强的设计图。9月,土曼的设计图被放在了微信上。

这并不是一次有计划的刻意营销,然而令他完全没想到的是,网络上立刻引起了较大的反应。3千多人转发,11小时预订售出18698只土曼T-Watch智能手表,订单金额933.0302万元

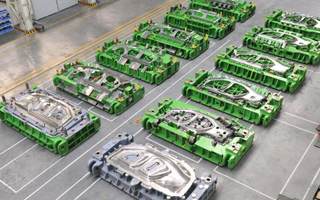

这把土曼公司推到了一个比较尴尬的位置。按照一般硬件产品的生产周期,研发、调研、建模、设计电路原理、投入模具……整个过程即使在较为理想的状态下也需要大约六个月的时间。然而留给土曼的时间只有两个月。

虽然汪伟和搭档此前拥有较为丰富的供应链经历,并与富士康展开合作,然而,研发与生产之间的矛盾还是体现了出来。最终发货的产品也引发了用户的不少吐槽。

一时间,在用户、投资人的心中,逐渐给土曼戴上了“跳票”的帽子。这让当时的土曼陷入了困境。

如果说土曼的困境是一次在互联网营销模式下的倒逼,咕咚手环遇到的则是实实在在的代工厂问题。

“代工厂生产的非常慢,根本满足不了用户的订单。”咕咚CEO申波坦率地告诉21世纪经济报道记者。“手环S在规模生产的过程中,良品率不够高,因为工艺实在是太难了,导致工厂在不断地优化它模具,但最后还是出现了很多问题。”

在经历了一些困难后,咕咚关闭了淘宝店,不再直接零售,只接受合作伙伴的需求订单。

InWatch也在2012年感受到了压力。由于当时设计的产品有一块屏幕工艺要求很高,设计上有多角度弧线,这存在一定的难度。按照当时的工艺水平,大多数厂家做出的成品非常粗糙。

InWatch的CEO王小彬找了无数家工厂,从山寨到上市公司,最后还是通过人脉资源,找到一家大型上市公司,这项工序进行了六个月,对方最终只做出了四片。

“现在在深圳,至少一百家可以做(这样的屏幕),可当时最好的公司也是这种水平。” 王小彬告诉21世纪经济报道记者。

“那时候我们有一个小创新,USB插进表带里。但最后由于这个表带,我们没有及时出货,原本2013年年初可以出货,一直拖到了当年10月。” 王小彬表示。

过渡

黄汪或许显得较为幸运一些,在小米手环之前,黄汪还曾做过一款叫zwatch的产品,并取得不错的成绩。积累了zwatch的经验,小米公司决定将把小米旗下第一款可穿戴设备产品——小米手环全权交给黄汪的团队。

2014年1月,华米科技成立,黄汪几乎停掉了手里全部项目,集中所有资源做小米手环。事实证明,这次决定对黄汪而言,是正确的。

小米带来的不仅仅是资金,小米已有的供应链也让他们少走了许多弯路。

借用小米的合作伙伴,华米公司进行了一些筛选。“品质,信任度,生产效率”是华米选择供应商的三大最主要依据。

“由于工厂的成本比较透明,而成本是建立在管理和生产的效率上的。我们会要求工厂计算生产产品需要多少工序,计算效率和产出,之后再去挑选符合要求的厂商。”范斌介绍。

利用小米的资源,这让他们避开了重新考量一家工厂的工作,提高了效率。而由于此前与小米的稳定合作,让供应商也充满信心。

然而找到目标一致的合适的供应商,并不代表一款产品就一定可以成功生产了。

范斌回忆,2013年2月左右,伴随着研发过程的深入,小米手环的第一道生产工序也早早开始。可直到8月第一批手环发货,小米手环的出货量只能达到每个月十几万的数量,这与市场需求相比,是远远不够的。

产能爬坡是多个因素导致的,在范斌的记忆里,生产过程较为顺利,却也存在不少难题,令他印象深刻的是防水工序。

“当时我们对防水的要求很高,目标是在日常生活中洗澡洗衣服忘记手环的存在。”

“米粒”主体正面采用铝合金材质,经过冲压成型、抛光、喷砂等12道工序后,边缘一圈再由数控机床铣出两边。后需要用激光微穿孔技术,在每个直径 1mm 的圆形区域内打出91个 0.02mm的小孔构成3组指示灯。这一步要求设备要足够好、光的强度、时间的配合都不出问题。经过多种方案尝试,得到一个效果,再逐步配合、尝试。这个问题花费了两三个月的时间才得到解决。不仅如此,工厂原有的设备也不是早期就固定的,需要对设备的参数进行摸索,这与原材料、用的金属和材质都有关系。

这个过程中,黄汪对工艺抠得很细,不但模具会仔细看,供应链中出现问题也会严厉批评同事。因此在最初的几个月中,供应链的压力很大。

不仅如此,由于小米手环的售价只有79元,成本控制上也花费了大量精力。

一开始,华米也经历了生产成本高于售价的阶段,这个问题直到销量达到100万的时候才得以真正解决。

范斌介绍,在成本控制上,利用小米的销售模式减少了销售成本,而较大的需求量也带来了便利。

“每个产品都要经历这个成本下降的过程,当我们可以每个月给出百万订单时,工厂的人员就会排得很满,流水化作业的效率是很高的。”范斌说,“生产线最大的浪费是不同产品的切换,各种流程都跑完了再重新引进物料。”

随着销量逐渐上升,小米手环的生产工艺也在优化,生产制造成本就有了降低的可能性。

可以说,小米手环成功带起了一条智能手环供应链,而在深圳的InWatch也同样看到了这样的成果。

当时,InwWatch的供应链难题也有很多。2013年的电池技术无法达到如今可以弯曲的水准,为了实现这项工艺,InWatch团队找了很多工厂都遭到了拒绝;此外,为了做出弯曲且超薄的屏幕,他们甚至给拥有此项技术的一家日本公司发送20多封邮件,却全部沉石大海;2014年,为了生产出符合要求的表带,他们找了十几家工厂,当时仅有一家可以做,而成品率却只能达到20%。

如今,这些工艺在深圳都有大量工厂可以达到。“我们可能推动了这个产业的进步。” 王小彬表示。

定位

小米手环的成功让黄汪的信念更坚定了一些,在华米的规划中也会有更多的可穿戴产品。而小米手环所带动的产业链为华米生产更多的产品打下了良好的基础。

这同样表现在公司的规模上,如今,华米拥有合肥、北京、硅谷三个基地。其中,硅谷团队中包括谷歌、高通、IBM、因特尔等华人工程师,致力于研究更多的可穿戴设备。

此外,黄汪透露,华米已完成3500万美元的B轮融资,新一轮估值超过3亿美元。该轮融资由高榕资本领投,红杉资本、晨兴资本及上一轮投资方顺为资本跟投。

汪伟也有着一样的坚持。“我们希望做手表里的苹果。技术的发展也是可预期的,我觉得在五年左右会有突破。在这五年之内,我们要打磨好自己的团队。”

对于可穿戴设备的前景,汪伟显得很有信心。“联网设备从大型的电脑,到PC、笔记本,再到大哥大、功能手机、智能手机,是在逐渐便携化的。这个演变总有个头,这个头就是穿戴设备。”

除了对市场的坚持,汪伟对智能手表也一直有自己的认知。他并不赞同此前有厂商将手表按照手机模式设计,认为手表代替不了手机,不能忽略手表“装饰品”的基本属性。

老汪的坚持或许是对的,Apple Watch的发布,也显示了其产品并不支持NFC(近距离无线通讯技术)。

对行业较为清晰的认知让土曼的团队对汪伟充满信心。“他(汪伟)对整个行业和技术路径的把握一直都是对的。”一位土曼的员工表示。

很多厂商也意识到这一点,在外观、使用方式上争取追求差异化,针对不同的人群,才能降低风险。比如InWatch把产品定位于“轻奢”路线,特别强调手表外观的装饰性,追求品牌路线。

转型

或许每家公司的定位和路线并不相同,但似乎所有走在前端的公司都找到了自己的定位,不同于土曼的坚持,咕咚选择了转型。

申波表示,现在咕咚专注于平台,开发智能手表应用等业务,而这样的想法从最初就已经产生了。

“我们一开始想的是软硬件结合,以服务为主。硬件只是采集用户数据的一种手段,我们寻找一个长久的核心竞争力。”2013年,申波有了撤出硬件的打算,此后的咕咚便更加专注了。

决定转型后,咕咚与百度云展开过合作,通过它的云服务来做存储。之后咕咚搭建了自己的云平台,里面的数据都由自己管理和控制。

如今,在咕咚的业务中,软件的开发不仅应用于咕咚手环,也将应用放在更多的产品上,与Android wear、三星、LG都展开了合作。不仅如此,咕咚更是在刚刚发货的Apple Watch上发布了自己的应用。

不过,这并不代表咕咚将退出可穿戴设备,申波对此表示,“我们撤出的是可穿戴的硬件平台,但这个行业我们肯定还是会继续深挖的。”

这样的转变或许不只有咕咚,在采访中,有更多的受访者流露出这样的想法。

从硬到软的转型似乎是一个精神层面的预估,行业中可以看到的变化也在悄然来临。

4月24日,Apple Watch开始发货,这一天不仅对于苹果公司很重要,国内一些可穿戴设备也等了很久。有一些厂商甚至在9月苹果宣布之后,暂缓了产品生产,为了在苹果手表发布后“暴力”学习,拆解各零部件,不让产品技术上与苹果差距太大。

“Apple Watch一定会刺激市场,刺激需求,需求带动供应链的时候,这个市场会不一样。”汪伟表示。

“大公司会经历洗牌,小公司若关注细分领域,机会反而更多。”黄汪说。

“在非常智能的领域,苹果可能占全部的一半,但产业链几乎都是中国的,未来一定是中国的。” 王小彬对此非常自信。

不管是Apple Watch的刺激,还是国内公司的坚定与转型,可以看到的是可穿戴设备产业的变化,从产业链到硬件厂商到消费者,一步步的刺激与需求正在扩大,接下来的一年或更长时间内,产业和公司分别会呈现怎样的变化,这样的故事已经悄然拉开了序幕。

via:21世纪经济报道

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。